Sette Corriere della Sera: Veltroni intervista Baglioni

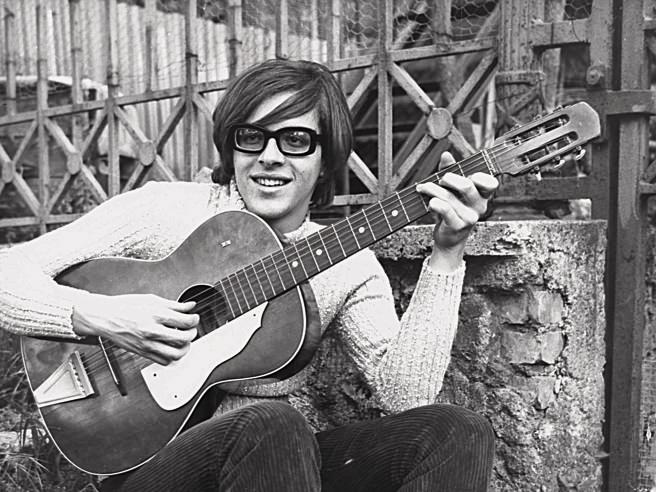

Claudio Baglioni: «Un tempo andare sul palco era come salire al patibolo»

All’inizio della sua carriera arrivava «sempre ultimo». Poi il grande successo, che lo ha portato a vendere 55 milioni di dischi. Storia di un artista capace di cambiare. «Cosa mi spaventa ora? Lo scorrere di questo tempo bulimico»

Claudio Baglioni, sta per uscire un tuo nuovo brano, assai bello. Si chiama Gli anni più belli e sarà la musica dei titoli del nuovo, omonimo, film di Gabriele Muccino. Quali sono stati gli anni più belli?

«In questo caso anni è un sinonimo di istante. Sono momenti, quelli integralmente belli. Dall’ orologio placcato oro regalato per la prima comunione alla prima macchina, la due cavalli sognata per tanto tempo, che doveva essere una specie di cavallo da cavalcare verso un’ipotetica libertà… Gli “anni più belli” li conservo come attesa, come conseguimento e poi come rimpianto. Dovendoli configurare in un tempo preciso della mia vita gli anni belli sono intorno ai diciassette, vent’anni, quelli del passaggio a un’altra categoria umana, quando si cresce, si diventa adulti e autonomi. E poi c’è il giorno più bello che è quasi sempre quando ci si mette alle spalle qualcosa che è stato una tribolazione, per esempio un lavoro, oppure un processo sentimentale piuttosto complicato. Il giorno dopo una fatica o un successo è il più bello».

In questa canzone c’è nostalgia per un tempo che ti sembra si sia perduto?

«Se si vive un buon presente si guarda volentieri anche al proprio passato, è una nostalgia non dolorosa, una nostalgia anche ammiccante, piacevole compagna, amica. È una mistura strana tra il ricordo di quello che è stato e la coscienza che qualcosa, sempre, può ancora accadere. Gli anni più belli in fondo potrebbero essere quelli che sono ad est, quelli che stanno sorgendo».

Come è stato l’incontro con Muccino, che ha anche girato il video che accompagna il suo brano?

«Molto bello. Il suo film ha come protagonista lo scorrere del tempo. È una storia che lega, attraverso quattro vicende di ragazzi amici, la grande storia e quella dei singoli individui. Il brano gli è molto piaciuto e credo che, per il testo e l’atmosfera, si leghi bene al sentimento del film. Che si ritrova anche nel video della canzone».

C’è qualcosa che ti spaventa o ti preoccupa di questo tempo storico?

«Mi spaventa la misurazione bulimica del tempo. Il tempo non ha più tempo. Ha sempre meno tempo il tempo, corre via con una velocità esagerata. O almeno noi lo facciamo correre, siamo in affanno rispetto al suo passo, alla sua marcia e la cosa che mi fa paura è non entrare più dentro le cose, cioè non riuscire più ad approfondire nulla. Mi sembra che viviamo il rischio di separarci dall’analisi, dalla riflessione, che tutto venga vissuto in un turbine incomprensibile, venga portato via in un lampo. Lasciandoci, come unico spazio, la superficie. È come quando guardiamo il mare, che non finisce dove il nostro sguardo finisce. Il mare è profondità, è mistero, è scoperta. E poi mi spaventa anche il troppo, tutto è troppo pieno e si finisce col togliere il fascino e il desiderio del viaggio. Ovunque c’è qualcosa che ti sovrasta e ti sazia, apparentemente ti sazia. La massa di informazioni, la possibilità di arrivare subito a tutto è inebriante, ma confonde e fa smarrire. Il nostro bene più prezioso è il tempo. Non esiste un negozio del tempo, dobbiamo amministrarlo bene da soli».

Pensando a questo momento della storia ti viene più da dire Io sono qui o Voglio andar via ?

«Mah, forse sono ancora affascinato dal “Voglio andar via”. Lo ero da ragazzo e torno ad esserlo. Ad un certo punto “Io sono qui” mi sembrava un atteggiamento importante, responsabile, maturo, coraggioso. Però il “Voglio andar via” è la ricerca dell’altrove che fornisce senso e coraggio, dà da vivere. È l’idea che c’è un altro posto, ci sono altre, nuove, cose da sapere, ci sono altri panorami da guardare. In questo momento sarei di nuovo sul “Voglio andar via”».

«SONO ANCORA AFFASCINATO DA QUEL ‘‘VOGLIO ANDAR VIA’‘…. A 5 ANNI SCAPPAI DI CASA E ANDAI A CANTARE IN OSTERIA»

Accompagnerai questo disco nuovo con una serie di concerti a Caracalla, una forma abbastanza particolare…

«Nel mondo di oggi si cerca, tutti, di essere un po’ consolati. È il rifugio per le insicurezze del nostro tempo. Il mio bene rifugio è la canzone, la musica in genere, lo scrivere parole, suonare, fare spettacolo. Non so come sia successo che io abbia avuto successo. Ma è successo. Da decine di anni. Forse perché non ho mai smesso di voler imparare, di cercare e di scoprire. Questo concerto di musica e parole cerca di fermare le lancette del tempo, un modo per ringraziare chi mi è stato vicino e un modo per scoprire che cosa è ancora la musica, quali sono i territori, le emozioni, le suggestioni che suonare e cantare possono produrre nelle persone. Suonerò più volte nello scenario di Caracalla, non in uno stadio e questo mi consentirà un rapporto più ravvicinato, quasi fisico, con il pubblico. Ci saranno brani nuovi e quelli della mia storia. Un viaggio nel tempo, avanti e indietro».

«DODICI NOTE» È IL NOME DEI 12 CONCERTI CHE BAGLIONI TERRÀ A GIUGNO 2020 ALLE TERME DI CARACALLA DI ROMA. PER LA PRIMA VOLTA TUTTI I SUOI CLASSICI IN UN’INEDITA DIMENSIONE CLASSICA, CON UNA GRANDE ORCHESTRA E CORO

Prova ad immaginare due concerti, uno di quando hai cominciato e uno di ora: com’è cambiato il pubblico e come sono cambiati i tuoi occhi su quel pubblico?

«Il pubblico è cambiato. Ho la sensazione che il pubblico via via stia sparendo per essere sostituito da un insieme di persone che sono un po’ più protagoniste della serata. C’è meno divisione di gerarchia tra palco e platea, lo si vede da alcuni atteggiamenti palesi come, per esempio, una minore attenzione a quello che succede sul palco, e una voglia di catturarlo come se fosse un safari. Nel senso che l’acquisizione della serata, dell’avvenimento, dell’evento, viene sempre meno vissuta con una emozione piena e libera ma viene fatta con un telefono, con un tablet, o addirittura con la condivisione, in quello stesso momento, di quello che sta accadendo con qualcun altro che sta lontano. Il concerto è un’occasione, più che una esperienza emotiva. Siccome il tempo scappa via dobbiamo guardare qualcosa solo per commentarla, sottolinearla, criticarla, sbeffeggiarla».

E in te?

«Innanzitutto io sono un po’ meno terrorizzato che all’inizio: per me salire il gradino del palco era come andare al patibolo, non solo in termini di paura, ma di responsabilità. Adesso sento la responsabilità di far bene, di rispondere a quella reputazione che mi sono fatto nel tempo ed essere comunque in sintonia con chi mi sceglie, mi dedica tempo, sottraendosi alla fruizione solitaria. Uscendo di casa, comprando un biglietto. È un atto di fiducia all’altezza del quale bisogna essere. È questa la responsabilità che sento oggi. Sono meno intimorito, ho dovuto imparare a non essere timido. Io non ero fatto per un mestiere pubblico, per essere un personaggio pubblico, tant’è che quando non sono nel ruolo, quando non sono in divisa, io scapperei. Esco poco di casa, passo rasente i muri, metto degli occhiali scuri perché non ho il fisico del ruolo e neanche la psicologia del personaggio pubblico che è sempre eucaristico, si deve sempre dare, si deve offrire. Sono un cantante timido. Forse una stranezza, in questo tempo spavaldo».

Tu sei figlio di un carabiniere e di una sarta, nasci a Montesacro, poi ti sposti a Centocelle. Ricordi il tuo primo impatto con la musica?

«La prima cosa di cui ho memoria abbastanza netta è quando mio padre venne trasferito per comandare una stazione dei Carabinieri a Posta, un paesino in provincia di Rieti, nel profondo centro. Accanto alla caserma c’era una trattoria. Mi hanno raccontato dopo che un giorno, avevo cinque o sei anni, ero scomparso dalla vista dei miei che mi ritrovarono poi nell’osteria. Io, seduto in piedi su una sedia, cantavo La casetta in Canada. Fui retribuito con un’aranciata, butta via…. Io non volevo fare il cantante, devo il mio successo alla determinazione di mio padre e mia madre che erano molto più convinti di me. Io me la tiravo un po’, dicevo che era solo un hobby. Quando dicevo queste cose mio padre mi rinfacciava sempre il fatto che io, da piccolino, quando c’era una riunione con tante persone gli andavo a tirare i pantaloni dicendo “Papà annunciami, che io ora devo cantare”».

Alla faccia della timidezza!

«Infatti non capisco, è come se ci fosse un mostro dentro di me. Come Jekyll e Hyde. Poi tutto questo si perde nella notte dei tempi. Ricordo però che cantavo quando andavamo dai parenti umbri dei miei. Infatti quando andavamo lì ci regalavano frutta, ortaggi. A volte però anche degli animali vivi, da consumare tornando in città. Ma non si potevano portare sui treni e allora mio padre e mia madre, per non far sentire la gallina, cantavano sempre, durante il viaggio, e io con loro. Insomma ho imparato a cantare sui treni per evitare che il controllore scoprisse la gallina nascosta. Verso i miei tredici anni, nel condominio dove vivevo, tutti avevano un complessino beat. Un mio amico si iscrive al festival di Centocelle dove per la prima volta facevano un festival di voci nuove dedicato al santo patrono, San Felice da Cantalice. Decido di partecipare anch’io. Mia madre mi prepara per quella occasione, mi veste come un confetto, pantaloni celesti e camicia rosa. Io mi presento così sul palcoscenico della piazza, a Centocelle, proprio il modo giusto per presentarsi. Era l’ideale, il dress code più adatto. Cantai Ogni volta. L’avevo provata mille volte allo specchio, imparando la mossa con la gamba piegata come avevo visto fare da Paul Anka. Un giorno arrivò un mio zio e disse “Ma che fa Claudio?”. Mia madre rispose “Sta provando una canzone di un cantante americano, Paul Anka”. E mio zio fa: “Infatti si vede che muove un po’ l’anca”».

E poi?

«Un maestro di musica, forse anche interessato che io andassi a lezione da lui, disse a mamma: “Questo ragazzino non è malissimo”. Allora cominciai a prendere lezioni di solfeggio e di pianoforte. Poi con mio padre andammo a Sora, il paese di De Sica, a comprare un pianoforte che papà comprò facendo un sacco di cambiali e poi portò a casa, a Centocelle».

E il primo disco che hai comprato te lo ricordi?

«Forse uno di Celentano, e poi Morandi, con il quale avrei poi fatto una tournée, e Rita Pavone. I dischi che, in quel momento, erano nelle case di tutti gli italiani».

Dove li sentivi? Avevi un mangiadischi o un giradischi?

«Una fonovaligia Lesa di plastica bicolore. Lesa è una marca, non un aggettivo. Un mangiadischi non l’ho mai avuto. Poi, già da cantante, avevo gli stereo otto che erano quei grandi mattoncini di musica, il primo stereo compatibile».

Il primo contratto?

«Il primo nel ‘67, lo firmò mio padre perché non ero maggiorenne. Mi lasciarono in una specie di incubatrice per 8-9 mesi, poi alla RCA mi fecero fare i primi dischi, però non si vendevano, tant’è che io avevo ripreso gli studi. Nel frattempo avevo finito, con una fatica indicibile, i testi di Questo piccolo grande amore. Mi sono detto “Faccio questo disco, questo concept album, e lo consegno alla casa discografica, tanto non succederà nulla”. Mi sentivo incompreso. E invece questa specie di testamento musicale, nel giro di due settimane, arrivò in classifica».

Quando ti accorgesti che era cambiato tutto?

«Quando, tornando a Porta Portese, sentii Porta Portese nel mercato, in diffusione. E poi, quando mi dissero che ero secondo in classifica, giravo per le strade e guardavo le finestre con le persiane chiuse e pensavo: “Lì dentro forse c’è qualcuno che mi conosce”. È strano passare dalla condizione di persona comune a quella di persona che ha una certa notorietà. Tutto successe all’improvviso. Non avevo fatto nemmeno troppa gavetta, anche se dopo quel concorso di voci nuove ne ho fatti altri tre o quattro dove arrivavo quasi sempre ultimo. Ricordo che fu così al Disco per l’estate del 1970 con La valigia blu, e poi alla Gondola d’argento di Venezia. Dovevo vincerla e invece arrivai ultimo. La giuria era costituita dalla ciurma di una nave che stava in laguna. La sera dei risultati accarezzai propositi inquietanti, vedevo le acque limacciose di Venezia, e pensavo: “Adesso mi butto dentro l’acqua perché, prima o poi, dovranno pure capire”».

Che canzone era? Signora Lia ?

«Notte di Natale, una canzone tristissima».

Notte di Natale è una canzone triste. Tu d’altra parte cominci mettendo in musica Edgar Allan Poe. Come ti venne in mente?

«Io sono cresciuto in periferia, condizione che ho sempre vissuto non solo come geografica ma anche culturale. In sostanza per me l’obiettivo è sempre stato cercare un centro possibile, un posto nel quale venire accettati. In definitiva potersi considerare non più laterali o marginali ma centrali, poter guardare il resto del mondo girandosi attorno, invece che il contrario. E per questo assumevamo certi atteggiamenti. Però noi di periferia sbagliavamo sempre: quando abbiamo cominciato a vestirci benino, quelli del centro già si mettevano il maglione col buco sul gomito. Non riuscivi mai ad avere il calendario giusto, eri sempre in differita e quindi automaticamente targato. Un certo tipo di poesia o di cultura, tipo l’esistenzialismo, serviva, nel nostro desiderio di accettazione, a mostrarsi enigmatici e strani. Per questo, in fondo, cominciai ad affascinarmi al senso gotico della vita di Edgar Allan Poe e musicai questo Annabel Lee che era appunto una poesia , come diceva un mio amico, di “Edgar Allampone”. Ho ancora le fotografie di quella fase: maglioni neri e occhiali tanto larghi che ci potevi prendere digitale e analogico insieme. Insomma cantavo queste cose devastanti. Credo che in una recensione Fabrizio Zampa o qualcuno de Il Messaggero scrisse “Ad un certo punto è salito sul palco un tale Claudio Baglioni, cantore di cose tristissime e assurde”. D’altronde io c’ero abituato, alle stroncature. Mio padre cercò di nascondermi una delle mie lacche, uno dei miei primi provini alla RCA. Sul disco Ettore Zeppegno, allora direttore artistico, aveva scritto a caratteri cubitali: “Tanto questo non farà mai niente”».

Cosa diavolo successe a Roma per produrre una generazione di persone che hanno fatto la storia della musica italiana? È esistita una “scuola romana”?

«La leggenda, anzi la cronaca dice che sia esistita una scuola “romana”, ma a me non risulta. C’era il Folkstudio, ma lì più che altro ci si esibiva. A Genova i cantautori si frequentavano. Noi meno. Anche se ricordo che una notte, a casa di Venditti, fondammo una etichetta discografica che doveva un essere cavallo di Troia all’interno della RCA, dalla quale ci sentivamo tutti sfruttati. Pensavamo che la grande industria ci stesse ingabbiando. E con Dalla, De Gregori, Antonello fondammo una etichetta discografica, una specie di Artisti Associati, che si sarebbe chiamata, nelle nostre intenzioni, “L’uovo rotto”. Nome scelto perché simboleggiava la nascita del pulcino e avrebbe dovuto rappresentare un movimento contro, anti industriale. Melis, che allora era il patron unico della RCA, lo venne a sapere. Delazione per la quale ognuno ha poi accusato gli altri. Ci chiamò tutti, facendoci un interrogatorio uno per volta e mettendoci uno contro l’altro. A me e a De Gregori disse “Tanto voi ragazzini passate e noi invece restiamo”. Un cazziatone micidiale. E L’uovo rotto è rimasto intero, non si è mai rotto. Oppure si è rotto L’uovo rotto. Frequentazioni tante, anche momenti di amicizia, però non ricordo nessuna scuola di esperienze comuni».

Forse nel fatto che tanti ragazzi, in tante stanze di adolescenti, si sentissero pronti per scrivere canzoni, pesa anche la grande spinta di liberazione dei costumi degli Anni Sessanta.

«Quello sicuramente. Si moltiplicano in quegli anni coloro che si interessano alla musica come primi attori e non solo come ascoltatori, come pubblico, perché l’arrivo dei gruppi mette tanti ragazzi nella possibilità di imbracciare uno strumento e cominciare a raccontare il proprio mondo. Prima la musica o la studiavi dal punto di vista classico o facevi il cantante di canzoni altrui. Improvvisamente il fare musica diventa molto più diffuso e da un certo punto in poi non c’è solo la ragazza di 13 anni che fa le scale al pianoforte perché vive in una casa borghese, ma un po’ tutti cominciano a strimpellare e scrivere testi. È anche per l’avvento della chitarra, strumento così portabile e poco costoso».

«IO LEGGERO, GLI ALTRI IMPEGNATI? MI SENTIVO UN PARENTE POVERO»

Quanto ti è dispiaciuto nel tempo l’esistenza di un pregiudizio che ti relegava in un girone differente, quello dei “leggeri”, distinguendoti da altri colleghi più “impegnati”? Un pregiudizio che progressivamente si è dissolto. Io, come sai e come scrissi in quegli anni, l’ho sempre trovato il segno di un atteggiamento di distanza da gusti e linguaggi diffusi e popolari.

«Mi dispiaceva, perché mi sentivo come un po’ menomato dall’etichetta affibbiatami. Io sapevo di non avere un certo tipo di linguaggio, quello in quel momento più diffuso e apprezzato. Ma avevo un “mio” linguaggio. Lo avevo scelto proprio con l’album concept Questo piccolo grande amore. Mi resi conto che i testi scritti fin lì erano dei tentativi di assomigliare agli Edgar Allan Poe del mondo senza averne la cultura, la formazione, senza avere quel ritmo dentro. E dissi “Io che cosa so? Se devo raccontare qualcosa a qualcuno devo farlo usando quello che so, quello che so fare” e cominciai a scrivere con il linguaggio parlato, quello più da strada, quello più diretto e fu imperdonabile per molti. E allora questo senso di sottovalutazione c’è stato, un po’ mi sentivo il parente povero. Poi nel tempo quella scelta è diventata quasi una mia fortuna. Ho raggiunto, anche grazie al successo e poi agli apprezzamenti critici, quella pace dei consensi che ho accettato. Alla fine posso dire di aver cercato sempre di fare il meglio che potevo e con una certa onestà. Però sì, ne ho sofferto, tant’è che poi, quando cominciammo a frequentarci con gli altri, io ero contento. Mi faceva piacere rientrare in un ambito riconosciuto».

Delle canzoni che hai scritto quale è quella a cui sei più legato?

«Tra le canzoni più note penso Strada facendo».

Tu hai venduto cinquantacinque milioni di dischi, c’è una canzone italiana scritta da altri che avresti voluto fosse tua?

«Di quegli anni la canzone che amo di più è Il nostro concerto di Umberto Bindi, un musicista formidabile, con una sensibilità straordinaria. Le canzoni italiane degli Anni 60 hanno una fisionomia definita e artisticamente elevata, piccoli gioielli che durano niente perché sono brani corti, molto semplici. Le canzoni italiane di quegli anni hanno una freschezza e una autenticità che ancora oggi senti che è palpabile, vitale. Credo di sapere che dipendesse anche da che tipo di mondo raccontavano: semplice, solare, pieno di passioni e curioso. Oggi invece viviamo un autunno artistico, specie per le arti popolari, quelle che si misurano di più con la contemporaneità. Ma la colpa non credo sia degli artisti, che sono antenne immerse nel suono e nelle immagini del proprio tempo».

Gli appuntamenti a Pantelleria di O’Scia’ sul tema dell’immigrazione, il concerto per Falcone e Borsellino, “Oltre” che già qualcosa aveva a che fare con la contaminazione dei generi. Cosa sono state queste esperienze per te, nella tua formazione umana e artistica?

«Allora, quando mi giudico male penso che siano state delle voglie di rivincita. Forse un po’ ci sarà stato anche questo sentimento di riscatto, forse perché quando patisci una certa cosa dici “Ah sì? Ora te lo faccio vedere io”. C’è una frase che porto con me. È di Melis che, appena uscito Questo piccolo grande amore e il disco successivo, mi chiamò e mi disse “Ma tu per tutta la vita pensi di fare il canzonettaro che si mette lì e cerca di scrivere un’altra canzone, di arrivare primo in classifica e poi se magari non ci riesce vive la frustrazione dell’insuccesso?” Io allora pensai “Ma che vuole questo? Ma come: io da sei anni non vedo l’ora di avere successo e adesso lui vuole che faccia altro?” La prima reazione fu dunque di rifiuto ma poi, come bisogna fare, mi chiesi se avesse davvero tutti i torti. Tant’è che rimandai il primo tour dove avrei guadagnato dei soldi e la realizzazione di un disco che poi sarebbe diventato E tu perché, avendo progettato un musical tipo Corto Maltese, andavo nei boschi per imparare a lanciare il coltello negli alberi, perché era funzionale allo spettacolo. Da una parte la voglia di continuare a vincere nel mio mestiere e dall’altra l’ambizione di dire che in un percorso lungo tanti anni ero capace di imboccare altre strade. Quindi nacque Anima mia con Fabio Fazio e la manifestazione di O’Scià che fu quasi una necessità, per cercare di far sapere che accadevano cose, come l’immigrazione, sulle quali si dormiva un po’, sulle quali non si prendevano in esame anche decisioni e prospettive che sarebbero state dure e difficili e lo sono tuttora. Le mie scelte oltre la musica sono state motivate da questi due sentimenti: rivincita e curiosità».

Sanremo? Tu non ci sei mai stato da cantante e ne sei diventato il patron. Paradosso della storia…

«Perché andare a fare Sanremo? Questo festival in definitiva cos’è? È il Festival della canzone italiana. Ma allora vogliamo provare a parlare di canzoni? Quindi è stata un po’ il prendersi la responsabilità di provare a fare un festival, non dico a livello degli altri festival letterari o cinematografici, ma un vero festival di settore. L’altra motivazione è stata capire se il successo che vivo è una botta di culo oppure è qualcosa che ha fondamenta e radici. È andata bene. Ho cercato di essere coerente e di realizzare il progetto di rimettere la musica al centro del festival».

Perché recentemente hai deciso di laurearti? Fa parte della diversificazione delle esperienze?

«Abito vicino alla facoltà dove andavo da ragazzo. E mi è capitato di incontrare il preside di architettura che mi chiese di andare lì a fare una lezione. Gli risposi: “Guardi, mi sembra come quando Marilyn Monroe andava a visitare le truppe americane, non sapeva niente di guerra e così tirava due baci e andava via. Spesso noi, solo per il fatto di essere persone note, veniamo chiamati a fare lezioni, incontri o a dare giudizi sull’universo intero, magari senza sapere nulla”.. Però poi mi convinse, non so perché quel giorno c’era pure mia madre, il preside l’ha messa in mezzo dicendo “Signora non sarebbe contenta se Claudio ricomincia a frequentare?” Mia madre figurati. E ho ricominciato a frequentare, forse anche quello fa parte un po’ del romanzo del riscatto. Mi ricordo che ad un esame di Scienze delle Comunicazioni, materia che c’è ormai in qualsiasi facoltà, la professoressa mi disse sorridendo: “Ho seguito la manifestazione dell’Olimpico, lei è stato uno dei promotori. Mi spiega come l’avete organizzata?”. Io ho pensato” Mamma mia che fortuna” e gliel’ho spiegata per filo e per segno. Non mi ha fatto delle domande specifiche, mi ha chiesto come era stata messa su dal punto di vista del marketing, della comunicazione. Gliel’ho spiegata e mi ha dato ventisette. Ma come? L’ho inventata io!»

«LA FELICITÀ? SONO IN AUTO CON I MIEI, UN DOSSO E POI… IL MARE»

C’è un giorno della tua vita che vorresti e uno che non vorresti rivivere?

«Quando, da bambino, arrivavamo sulla Cristoforo Colombo con la macchina, io ero seduto dietro mio padre e mia madre. Dopo un dosso, si cominciava a vedere il mare. Era il respiro più largo che si potesse immaginare, proprio la felicità. Cosa non vorrei rivivere? Quei giorni in cui se ne va qualcuno, per esempio la morte di mio padre e mia madre, o anche tutte le assenze che svuotano la vita. Io penso che l’esistenza sia in fondo tutta digeribile però c’è un’ingiustizia di fondo che è quella di questi piani temporali che non combaciano. Sarebbe bello poter pensare che tutte le persone che hai conosciuto, che conosci, che sono parte della famiglia, dei tuoi affetti più cari, tutte ci muoviamo nello stesso modo: veniamo tutti lo stesso giorno e ce ne andiamo via tutti lo stesso giorno. Il primo giorno di assenza di ciascuno è un giorno che non vorrei mai vivere».

*Walter Veltroni, ex direttore dell’Unità, già vicepresidente del Consiglio, ministro e primo segretario del Partito democratico

CARTA D’IDENTITÀ

La vita — Claudio Baglioni è nato il 16 maggio del 1951 a Roma. Ha venduto 55 milioni di dischi, l’album che ha avuto più successo è La vita è adesso. Suo padre era un maresciallo dei carabinieri, sua madre una sarta. Ha debuttato nel 1964, cantando una canzone di Paul Anka

Le dodici note — «Dodici note» è il nome dei 12 concerti che Claudio Baglioni terrà a giugno 2020 alle Terme di Caracalla di Roma. Per la prima volta tutti i suoi classici in un’inedita dimensione classica, con una grande orchestra e coro. Sarà anche una “prima nella prima”: le 12 serate consecutive sono infatti incluse nella stagione estiva dell’Opera di Roma a Caracalla

Gli anni più belli — Il nuovo singolo «Gli anni più belli» sarà in radio e in digitale dal 3 gennaio. L’omonimo film di Muccino, che ha girato anche il video di lancio e avrà questa canzone nei titoli di coda, sarà invece nelle sale dal 13 febbraio. «Gli anni più belli» è una delle 12 canzoni che comporranno il nuovo album di inediti di Claudio Baglioni, in uscita nella primavera 2020